中国共产党优秀党员、杰出历史学家、国家清史编纂委员会主任、中国人民大学荣誉一级教授、清史研究所名誉所长戴逸教授因病于2024年1月24日8时12分在北京逝世,享年98岁。

"清史是我的专业,我将毕生的精力贡献给它。可说是寝于斯,食于斯,学于斯,行于斯。清史是我的理念之归宿,精神之依托,生命之安宅。"

今天,我们沉痛悼念并深切缅怀戴逸教授,一起重温《中国人民大学报》2023年5月19日刊出的通讯《戴逸:含霜履雪至,涓水汇洪流》,献给一生只为修史来的先生和他毕生所爱的清史研究。戴逸教授千古!

“我作为从华北大学转到中国人民大学的第一届新生,有幸参加了1950年的开学典礼。”彼时,他是亲耳聆听刘少奇同志在典礼上讲话的热血青年。70载时光,于历史不过倏忽,于个人而言却需用一生诠释。戴逸先生始终坚守为国修史的初心使命,在巨变的时代里,将不变的追求深扎万顷洪流中,胸怀天下,勇毅前行。

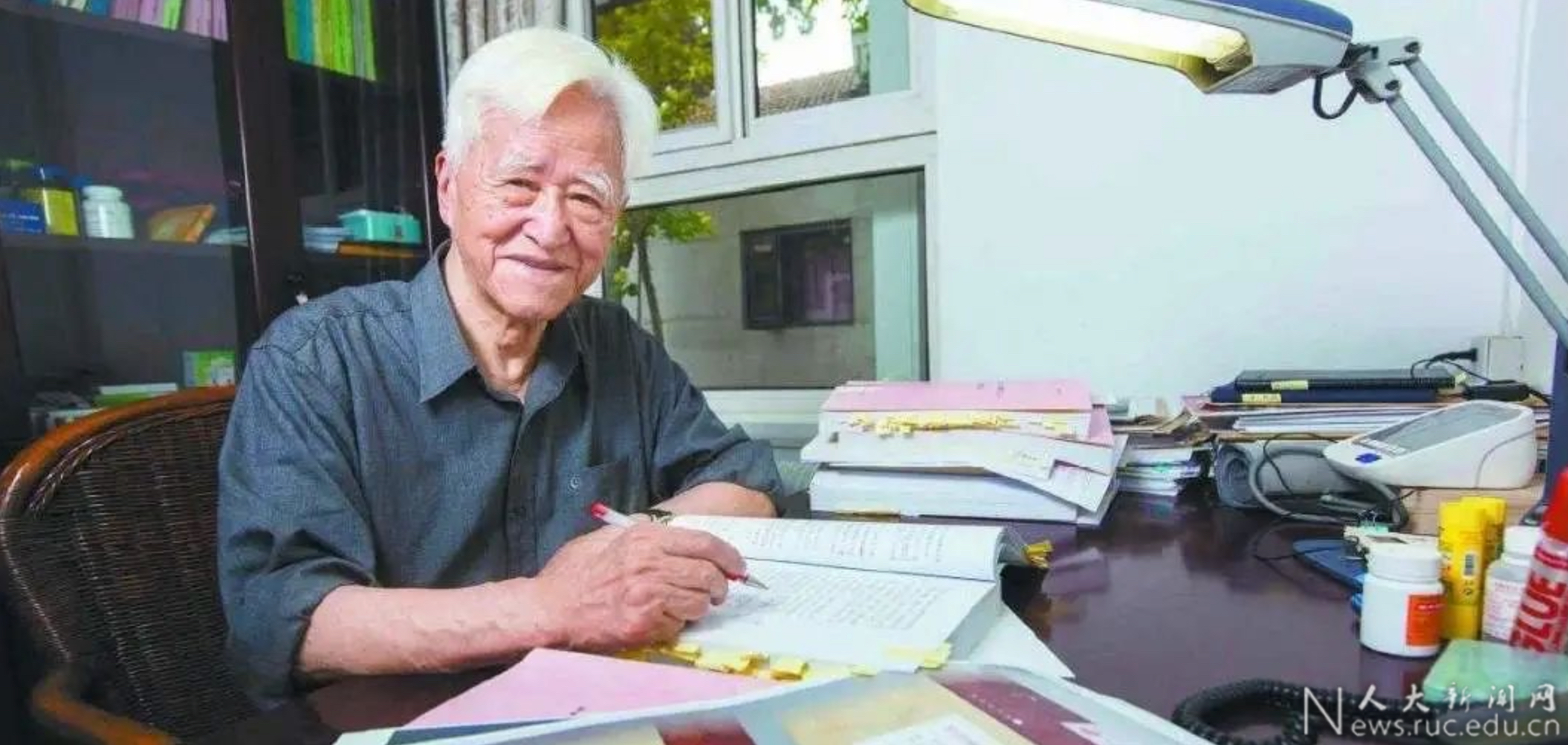

(戴逸在书房)

自幼向史:小人书窥大世界

烟雨楼台,人文荟萃,戴逸生于钟灵毓秀的江苏常熟,幼年所居之地常浸笔墨浓香,那时他有着一个充满诗意的名字——戴秉衡。

常熟在历史上出过黄公望、钱谦益、翁同龢等众多名士,文脉相传,戴逸耳濡目染,自幼便喜好读书,尤其是各式各样的小人书。作为流动书摊的常客,戴逸最喜欢读的是历史故事,如《东周列国志》《三国演义》《说唐》《水浒传》等等,那些画着历史故事的连环图画书,让他爱不释手。小人书虽然多是野史演绎,但其中真真假假、琳琅缤纷的故事为戴逸打开了一扇历史之门,“我对文史的爱好,最初就来自这些小人书和说书人,如果没有童年的这段经历,我对历史的兴趣也可能会长眠心底”。

中学时,戴逸早已不满足从连环图画中寻找历史踪迹,而是去搜寻各种历史古籍。每每有空,他便一头扎进那些线装书中,沉浸于与古人朝谈夕对的乐趣。但当时他还缺乏阅读古籍的知识功底,一知半解间,囫囵吞枣地读着,课余时间就用红蓝色笔在书上标点断句。戴逸曾在自述中写道,“每当夜深人静、万籁俱寂时,独处小楼之上,青灯黄卷,咿唔讽诵,手握彤管,朱蓝粲然,竟也自得其乐”。就这样,对书籍的痴迷让他阅览万卷,也成为了他保持一辈子的习惯。

1944年高中毕业后,一心向文的戴逸阴差阳错进入上海交通大学铁路管理系。抗战胜利后,北京大学准备从昆明迁回北京,1946年暑假在上海交通大学招生。对于戴逸来说,这是从天而降的好机会,他果断在报名表上填上了“北京大学历史系”,最终得偿所愿。

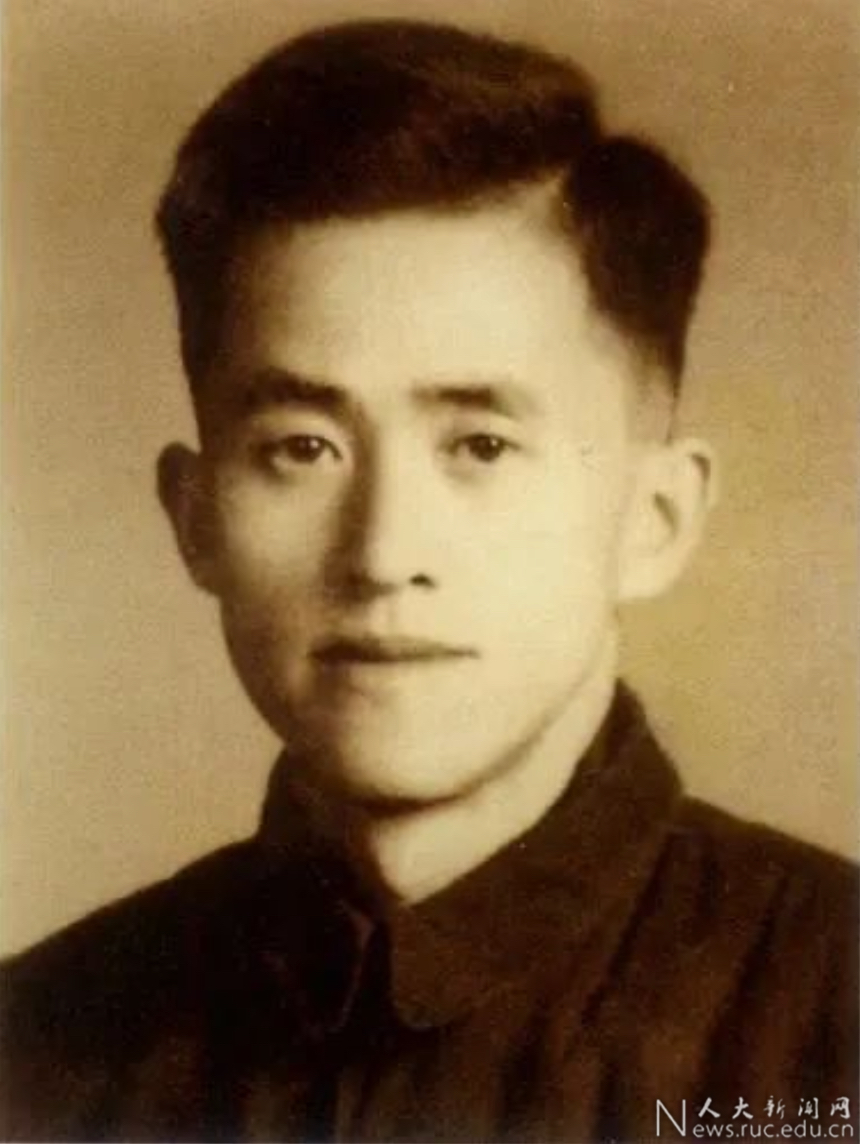

(青年戴逸)

投身学运:易名奔赴解放区

北大是一所处处洋溢着民主、自由氛围的学术殿堂,郑天挺的明清史、陈垣的史源学、向达的隋唐史等等尽收耳中,戴逸听得甚是陶醉。

1947年夏,戴逸的挚友陈宗奇提议办个图书馆,戴逸由衷地赞同这个想法。战乱纷争阻挡不了思想进步,彼时北大的学生们积极投身于爱国民主运动中,各种进步社团如雨后春笋般出现,新图书馆便在这个大背景下筹备建立,以“孑民”命名,继承老校长蔡元培先生“思想自由、兼容并包”的治学思想。

为了能使更多的同学读到进步书籍,戴逸和大家奔走呼号,向社会筹措资金、募捐书籍。孑民图书馆如愿开馆后,戴逸被举荐为常务总干事兼编目股股长。图书馆虽然体量不大,却为爱国民主运动期间的北大学生提供了宝贵的精神食粮,学生们口口相传:想看解放区出版的革命书籍,就去孑民图书馆!

由于戴逸优秀的成绩和投身学生运动的干劲,北京大学的中共地下党组织早已将他列为入党考察对象。1948年5月下旬,党组织派专人找戴逸谈话,决定发展他为中共党员。戴逸十分激动地表示愿意为党的崇高目标而不懈奋斗。但此时,正在节节败退的国民党,对北大学生运动的镇压却更为严酷,“八一九”大逮捕事件中,11所高校的进步学生被拘捕,戴逸的名字赫然在通缉名单之上。戴逸被国民党特务逮捕,带到特种刑事法庭接受当局审讯。胡适得到消息,赶忙写了一封信保释他。得益于胡适的声望,戴逸收到了“保释在外,听候传信”的处理意见,暂时恢复了自由。时局危急,戴逸未敢久留,便通过地下党组织迅速离开北平,奔赴华北解放区。

因担忧自己参加革命牵连亲人,戴逸决定易名出行。他以革命乐观主义精神解释自己的新名字,“我是‘逃’出来的,那就叫戴逸吧”。自此,中国少了一个青涩的学生“戴秉衡”,而多了一个革命青年“戴逸”。在华北解放区,戴逸开启了读史修史的学术生涯。

学术肇始:革命史到近代史

1948年,戴逸进入解放区华北大学,与众多热血青年一起学习革命知识。当时讲授新民主主义革命史的老师是著名党史专家胡华,他以历史学家的敏锐洞察力,深刻地分析着党的诞生、成长、挫折与壮大。

从未学过中共党史的戴逸宛若发现了一个新世界,从此更加坚定了革命信念。北平解放后,华北大学搬到刚解放不久的北平,第二年以华北大学为基础合并组建的中国人民大学正式开学,成为新中国第一所新型正规大学。培训结束后,戴逸在分配工作志愿表上毫不犹豫地填写下“历史研究”四个字,并幸运地被分配到胡华所领导的政治研究室革命史组。作为胡华的助手,戴逸学到了丰富的革命史知识,阅读了大量的革命史文献和马列文章。

(第一排左五为戴逸)

在革命史组的工作中,戴逸运用马克思主义这把锐利的“解剖刀”发现历史规律、分析历史进程、解释历史发展,从而以史为鉴、指导现实。后来,革命史组一分为二,戴逸被调往中国近代史组,承担近代史教学的任务。当时研究鸦片战争后的近代史的学者很少,用马克思主义观点撰写中国近代史的更是寥寥无几。经过几年的教学实践,戴逸积累了系统的理论知识,萌发了编纂中国近代史著作的想法。于是从1956年起,戴逸在繁重的教学任务之余开始着手写作《中国近代史稿》。

1958年,《中国近代史稿》第一卷由人民出版社出版,这本书以马克思主义理论作为分析工具,结构严谨、论证缜密,厘清了中国近代史的整体逻辑,被当时的学者们评价为“一本流行很广的好书”,成为戴逸的第一部代表作。作为学术新秀,戴逸参加了吴晗主编的“中国历史小丛书”编委会的工作,又任北京市历史学会中国近代史专业组的组长,1964年《中国近代史稿》第二卷的写作也基本完成了。

编修清史:穆穆清风又几重

戴逸认为:“欲知大道,必先为史。”易代修史是中国社会流传千古的史学传统。“清朝有两百多年的历史,对当今中国的影响最为密切,我们要了解现在中国的问题,必须彻底了解清朝的历史。”

1958年,时任国家副主席董必武就提出要编纂两套历史书的设想,一是中国共产党党史,二是清朝历史。这一提议得到了中央的高度重视,周恩来总理专门找吴晗谈过清史编纂事宜。吴晗特意征询了戴逸的意见,两人一起畅谈了许多清史研究的想法。遗憾的是,随后的三年困难时期使得清史纂修工作被迫搁浅。

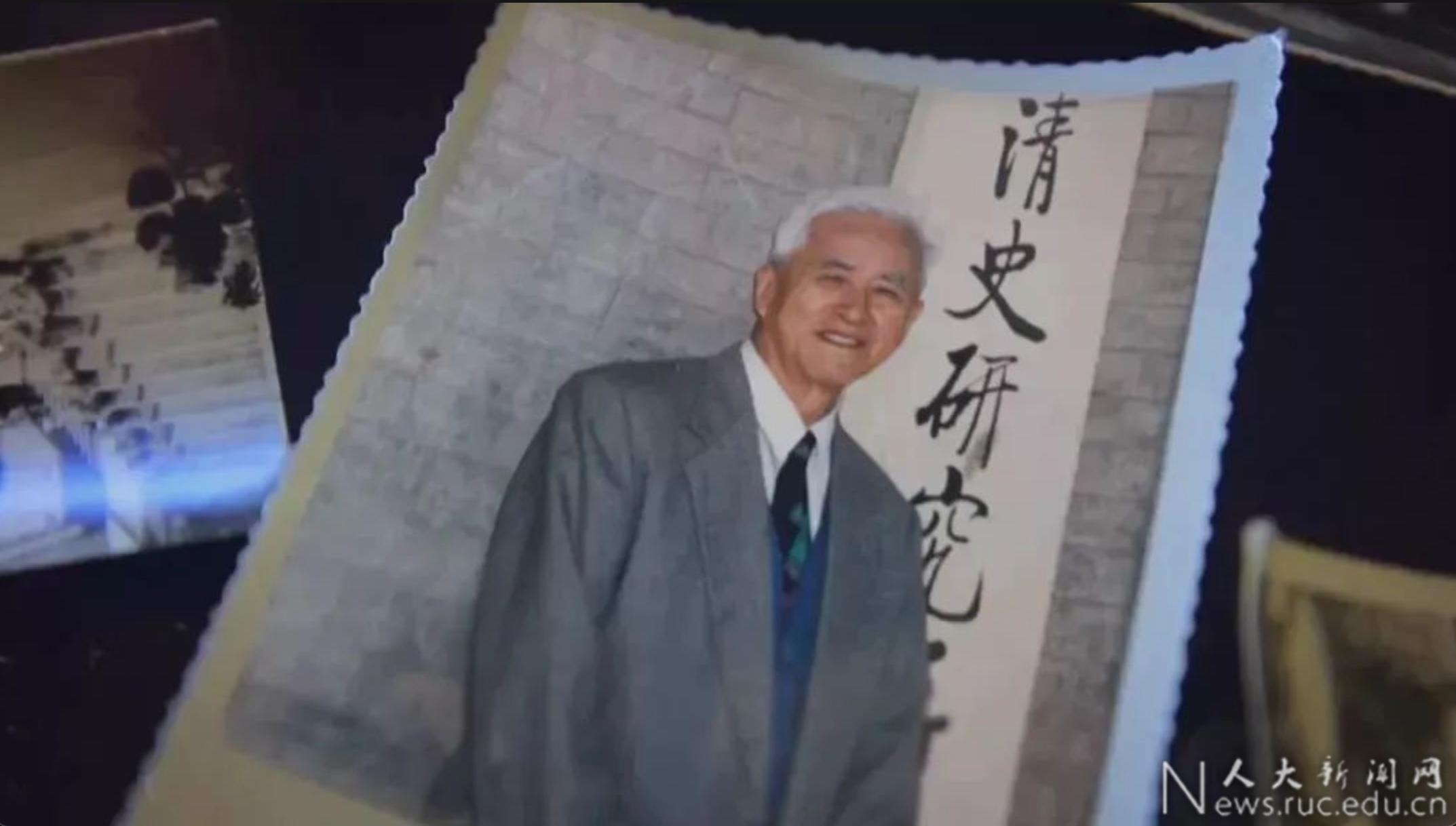

1978年,中国人民大学复校,清史研究所终于成立,并由戴逸担任所长。戴逸清楚地意识到当时社会上没有一部系统完整的清史著作,漫漫史卷,两百多年光阴,直接着手纂修大型清史未免陷入没有抓手的困境。于是,戴逸向郭影秋副校长提议先编写一部简明扼要的清史著作,以梳理清代历史的主要线索,就这样开始了《简明清史》的写作。

面对着浩如烟海的史册,戴逸心如止水,花了七年时间进行资料收集整理考证等工作。他以马克思主义唯物史观为根本遵循,系统阐述了清朝历史,完成了70多万字的《简明清史》。已经年过花甲的戴逸此后仍旧笔耕不辍、著书立说,专注于清代边疆开发和乾隆时代的研究,并相继推出《乾隆帝及其时代》等重要著作。

戴逸在清史领域钻研半生,早已华发满头,依然心系清史,在杂志上撰文呼吁:“编纂《清史》,此其时也!”2002年,清史纂修方案终获国家批准,耄耋之年的戴逸再次披挂上阵,出任清史编纂委员会主任。

编纂清史是一项浩瀚的文化工程。数十年准备,落实之时,戴逸深感任重道远,“我一则以喜,一则以惧——一方面因为圆了多年的梦而高兴;另一方面内心又充满了忧惧,担心事情干不好,对不起国家,对不起后代。”

此后戴逸几乎每天都前往办公楼坐班、召集会议、安排前期工作,在统筹推进总体设计的同时开展多个项目。即使每天的日程安排得很满,他仍常常因为担心项目的质量和进度而食不甘味、寝不安席,深感肩负不起几代史学家的郑重托付。作为接续传统“二十四史”的第二十五史,《清史》工程浩大,卷帙浩繁,除了3000多万字的主体工程,还包括三类基础工程:国内档案整理、国内文献整理、国外档案文献整理。根据时代背景的需要,修史的体例、史观等都需具备创新性,《清史》纂修的创新之处可概括为六个方面:具有世界眼光、做好档案基础工程、创新编纂体例、创新史观、采用白话文修史及学者修史。2018年2月,《清史》三稿基本完成,这部由国内2000多名清史学者共同完成的百卷巨著终于进入了最后的审阅阶段,圆满完成编纂任务。编纂工作虽已完结,戴逸与清史的缘分却将在历史的星河中永远熠熠生辉。

治学有道:上下求索鉴古今

中国有着源远流长的史官文化,修史者史心清透,史德温润,即使微末之躯,也能光耀古今。戴逸经过多年的艰辛求索,也探索出自己独特的治学之道。

戴逸将治学概括为勤、苦、乐、迷四个境界。

做学问没有捷径,勤字是立根之本。眼勤,要多看书;耳勤,要多听老师的教诲、同学的讨论和各种意见建议;手勤,要勤于记笔记、写文章;腿勤,要勤于跑图书馆,勤于查阅各种资料,参加各种学习活动。唯有勤奋刻苦,才能做大学问。

治学第二境界为苦。戴逸曾感慨:“治学是在茫茫的大海中航行,坐在用‘苦’字做成的船上,才能到达‘乐’的彼岸。”在读书遇到困难之时,要忍得住苦闷焦虑,有坐冷板凳的精神。而苦与乐相辅相成,读书苦中有乐,苦尽甘来,乐在其中。当从书本破解疑惑,豁然开朗后,精神的满足与愉悦是难以与外人道的。

治学的最后一个境界是迷,乐到极处,自然入迷。迷是一种强烈深厚的感情,要喜爱自己的专业达到“一日不见如隔三秋”的程度,任何力量都不能将自己与书籍分开,这是成才的重要条件。从勤到苦,从乐到迷,而入迷之后自会更加勤奋执着,四个境界贯穿循环,螺旋上升,不断提升治学的境界。

除了戴逸本人归纳的治学四境界之外,他还曾对历史学家提出“四要”,即四项要求。戴逸解释道:“前人说过,优秀的历史学家应具备史学、史识、史才、史德。我把前人说的这八个字转换成‘资料、思想、文采、道德’。含义不完全相同,而大体上还是接近的。‘学’是指知识、资料、信息;‘识’是指理论、思想;‘才’是指文采、才华;‘德’是指道德、人格。这是对历史学家四个方面的要求。每一位历史工作者必须从这四个方面用功夫,努力锻炼,不断提高,才能成为合格的,以至优秀的历史学家。”

治学四境界和治学四要对后辈历史学家们启迪颇多,戴逸以此严格要求自己,治学严谨,方成为一代大家。他旧学深厚,少时阅读的大量经史子集为其积累了坚实的文史哲功底,他也是一名“革命战士”,接受并运用马克思主义历史唯物论的理论方法探寻历史规律,其治学过程和革命运动紧密联系在一起,理论适应时代,实践检验真知。

(位于铁狮子胡同一号的清史研究所)

大家风范:经世治学堪表率

铁狮子胡同内,清史研究所后的一栋红砖瓦房里,戴逸在此居住了半个多世纪。“华发隳颠,而犹弗舍。”历史在戴逸身上留下痕迹,他也用纸笔诉说着历史的变迁。

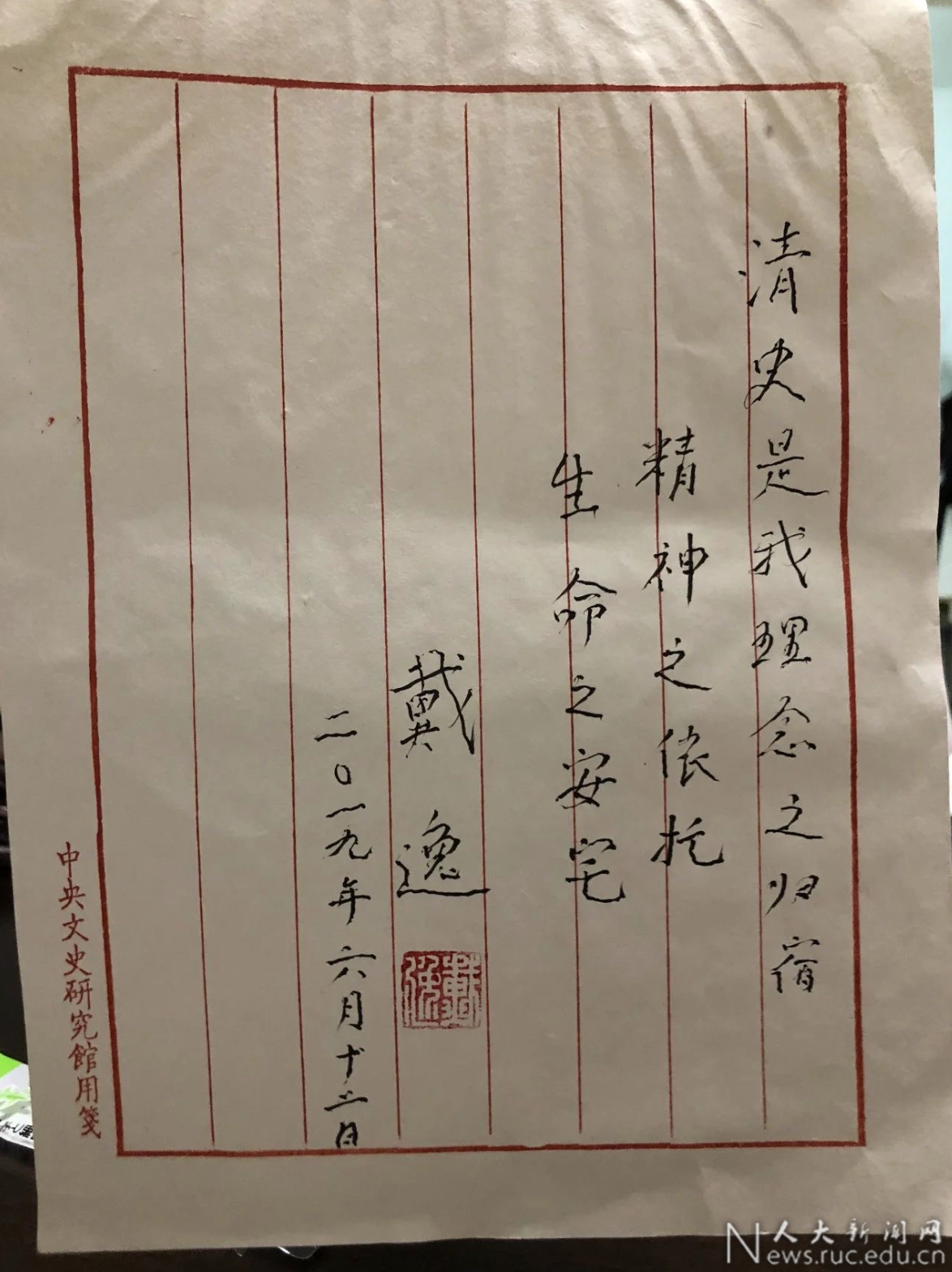

戴逸毕生寄情清史,正如他所写:“清史是我的专业,我将毕生的精力贡献给它,可说是寝于斯,食于斯,学于斯,行于斯。清史是我理念之归宿,精神之依托,生命之安宅。”但当人们用“清史泰斗”尊称戴逸时,他却连连摆手:“不敢当不敢当,我只是个修史的。”

(戴逸手书)

虽为大家,但戴逸一贯谦逊,他待人宽厚,平易近人。清史编纂委员会的成员们开会时,戴逸有几次提出一个想法,副主任们纷纷反对,戴逸并不生气,而是始终坚持学术民主,鼓励大家发表意见。清史研究所教授杨念群写道:“与先生受教论学,如书院中师生之间坐而论道,切磋辩难,洵洵有古风焉。”每次有新著面世,戴逸还会为后辈亲笔题书,并工整盖上赠书印章。

除此之外,令人钦佩的还有戴逸炽热的家国情怀。20世纪60年代之时,珍宝岛事件发生不久,戴逸以中俄尼布楚条约为课题,怀着强烈的民族感情,以冷静客观的立场写成《一六八九年的中俄尼布楚条约》一书,为中苏谈判提供了有力的历史依据,也开创了清朝边疆史研究的先河。“南海仲裁案”发生之时,戴逸特别嘱咐在《清史·边政志》中设海洋篇,要把清代对南海诸岛及相关海域行使主权和管辖的历史讲清楚。戴逸对清政府的边疆治理问题格外重视,多次叮嘱专家有关边界条约签订史实的叙述一定要准确,表达了他对国家领土主权的强烈关注。

“高山安可仰,徒此揖清芬。”戴逸先生用一生的执着坚守编纂《清史》的史学追求,用一生的无私肩负“国之大者”,用一生的心血支撑起人们对他的称誉——清史泰斗。

先生之风,山高水长;音容笑貌 长存心间。