建设教育强国,基点在基础教育。12月28日至29日,中国人民大学深圳论坛暨2024首届教育家前海论坛在深圳举行,会议包括“振兴县域教育”和“新时代基础教育高质量发展与展望”两大主题论坛,中国科学院院士、国内知名高中校长、教育研究者共话基础教育,为基础教育扩优提质建言献策。

28日下午,“振兴县域教育”主题论坛上,中国人民大学党委常委、副校长冯仕政,创新人才教育研究会执行会长李春林,深圳市宝安区教育工委书记,区教育局党组书记、局长王曦出席并致辞。

(冯仕政)

(李春林)

(王曦)

本场论坛有三场分论坛。在“振兴县域教育——双卓教育学院的创建与探索”分论坛中,来自河北大学双卓教育学院的领导、专家、教师、学员等11人分别分享了双卓学院在理念创新、机制创新、体制创新以及实践创新等方面的经验和成绩。在“‘组团式’帮扶,推动县域校长的专业成长”的分论坛中,国家教育人才“组团式”帮扶工作专家顾问委员会8名委员相继介绍了典型的教育帮扶案例,剖析了教育帮扶过程中的重难点工作及应对策略等。

在“人大附中人工智能在提升县域教师教育教学效能方面的经验与启示”分论坛中,人大附中信息技术、数学、美术学科等5位教师结合各自学科展示了人工智能在课程教学实践、课程体系建构,以及大中小一体化贯通培养等方面的实践创新案例。

据创新人才教育研究会副会长、秘书长王帆介绍,三年来,国家教育人才“组团式”帮扶工作团队的百名教师和教育家型校长深入内蒙古、青海、甘肃、云南、四川、贵州等西部教育地区,在薄弱地区开展帮扶工作,校长、教师的创新实践为推动国家县域教育振兴贡献了智慧和力量。

(王帆)

教育家期刊社社长徐功明主持了“振兴县域教育”主题论坛总结环节。中国人民大学教育学院院长、评价研究中心主任周光礼聚焦“优质均衡”“县域教育”“人工智能”三个方面内容作论坛总结。

(徐功明)

29日下午,“新时代基础教育高质量发展与展望”主题论坛举行。

中国人民大学校长、党委副书记林尚立在致辞中提出,基础教育需要适应时代的变化,教育工作者需要充分激发学生的学习主动性和专注性,教师在爱护、保护和尊重每一位学生的过程中最大的成就是让每位学生受益。

(林尚立)

深圳市委常委、深圳市前海深港现代服务业合作区党委书记、宝安区委书记王守睿在致辞中表示,宝安区位于教育大区,拥有改革创新的发展基因,超大规模的教育体量,丰富多元的教育生态,这是教育研究的优秀样本。此次论坛聚焦基础教育和县域教育两个核心关键,相信一定会碰撞出思想的火花,为新时代的教育工作注入新的活力。

(王守睿)

创新人才教育研究会会长、中国人民大学附属中学名誉校长刘彭芝作题为《教育的至臻之道:爱与尊重,因材施教》的主旨演讲。她围绕“爱与尊重:创造适合每个师生员工发展的教育”“爱是教育的最高境界,爱是自然流溢的奉献”和学生成长案例三个部分阐释了“教育的至臻之道”。其中,刘彭芝认为创新过程理念的关键在于不断地思考与寻找,不断地寻找与变通;在变通中寻求突破,在突破中形成决策。

(刘彭芝)

中国科学院院士、西湖大学校长、中国科学技术协会副主席施一公在《科学报国,科教兴邦》的线上主旨演讲中,介绍了西湖大学的办学定位、办学模式、人才培养新路径、评价改革新标杆等,分享如何通过创办一所新型体制机制的大学来彻底改变人才培养的环境。施一公表示,中国的“留学潮”“回归热”不仅深刻影响了中国社会发展进程,同时极大地造福于世界,“这颗由留学归国人员群体亲手种下、用心呵护的理想的种子,已经生根发芽6岁的西湖大学,正在以实际行动给几代人的梦想一个答复。”

(施一公)

中国科学院院士、清华大学钱学森力学班创办首席教授、深圳零一学院创始院长郑泉水以《回归本源的教育——数智时代成长的“第二通道”》为题作主旨演讲。他从“教育的时代大转折”以及第二通道“内生动力”和“体制创新”方面内容做阐释,提到过去200年教育的逻辑和需求,是“知识就是力量”和技能训练,呈现出规模化特质,数智时代的未来“社会”,可能会加速三个主要阶层的分化——创新者、智能机器人、被技术淘汰的“边缘人”弱势群体。

(郑泉水)

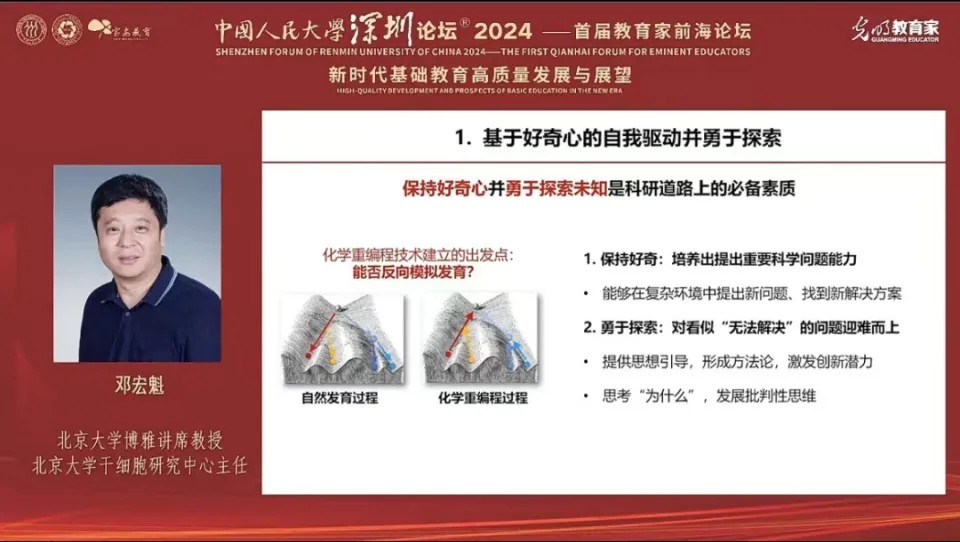

北京大学博雅讲席教授、北京大学干细胞研究中心主任邓宏魁在《逆转生命时钟,触摸再生之门——化学重编程》的线上主旨演讲中,结合科研经历提出做创新研究的关键:一是基于好奇心的自我驱动与独立思考的能力;二是打破思维定势,发散思维;三是跨学科知识的交叉应用;四是持之以恒的毅力。同时,他提出创新人才的培养目标是培养具有创新精神的人才、培养具有国际视野的人才、培养能够在实践中解决重大问题的人才。

(邓宏魁)

中国人民大学教育学院院长、评价研究中心主任周光礼发布了《新时代基础教育高质量发展行动框架》的报告,他从使命愿景、政策框架、行动蓝图三个方面梳理了基础教育高质量发展的要素,其中“行动蓝图”包括:注重育人主体的多样性,推进家校社协同共育;注重教学内容的连贯性,推进多学段整体谋划;注重教育评价的科学性,推进育考评有效衔接;注重教学方式的创新性,推进教育数字化转型;注重教育改革的整体性,推进教育综合改革;注重资源配置的均衡性,推进供求关系动态适配。

(周光礼)

深圳市宝安区教育工委书记,区教育局党组书记、局长王曦在《奋力从教育大区向教育强区迈进——教育高质量发展的宝安实践》的报告中,介绍了宝安区的基本情况,新时代宝安教育的基本特点、推动教育高质量发展的迫切性、教育高质量发展的宝安实践。

四川省成都市第七中学党委书记易国栋在主题发言《创新素养和报国情怀是拔尖创新人才早期培养的根魂》中,介绍了个性化的课程设计和弹性的教学管理的学校经验,强调在注重培养学生知识基础与学术能力的同时,要高度重视培养学生的社会情感、交往表达、心理品质、批判性思维等素养与能力,同时要整合课程资源,将学校教育教学与社会实践、社会生活紧密结合,将学习与真实世界紧密连接。

(易国栋)

深圳中学校长朱华伟在主题发言《多元融合的高中科学教育探索与实践》中围绕构建多元一体科学教育课程模式、搭建智慧融合科学教育创想平台、多维深度赋能全体学生科学成长三个方面,结合学校实践案例阐释。

(朱华伟)

上海中学校长冯志刚在主题发言《大学与中学合作培育资优生学术素养的“导师制计划”实践》中,介绍了2014年以来上海中学与复旦大学三次签约、合作实施的“复旦大学——上海中学学术兴趣与素养培育的导师制计划”,提出并践行了以学术素养培育来提升资优生教学质量的观念,着眼于国家发展需要的拔尖创新人才早期培育。

(冯志刚)

人大附中暨联合总校党委书记、人大附中校长刘小惠在主题发言《人大附中拔尖创新人才培养实践》中,回顾了我国拔尖创新人才早期培养的历史发展历程,从“立德为先:培育学生理想信念、家国情怀和社会责任感”“课程筑基:持续迭代升级课程体系,促进学生全面而又个性的发展”“教学求变:多样态教与学助力学生创新素养培养”“成长护航:‘体质健康+心理辅导+生涯规划’齐保障”“以评促学:将教育评价变为学生发展的‘赋能棒’”“师资助力:强国先强教,强教先强师”等方面作分享。

(刘小惠)

宝安中学(集团)党委书记、校长袁卫星在主题发言《办有灵魂的教育,育有底气的新人》中,从“让生命回归教育的主场”“将学生变回读书郎”“把学校建成未来学习中心”三个维度分享了宝安中学的办学实践,提出办好学校要注重学习性质量、发展性质量、生命性质量的评价维度。

(袁卫星)