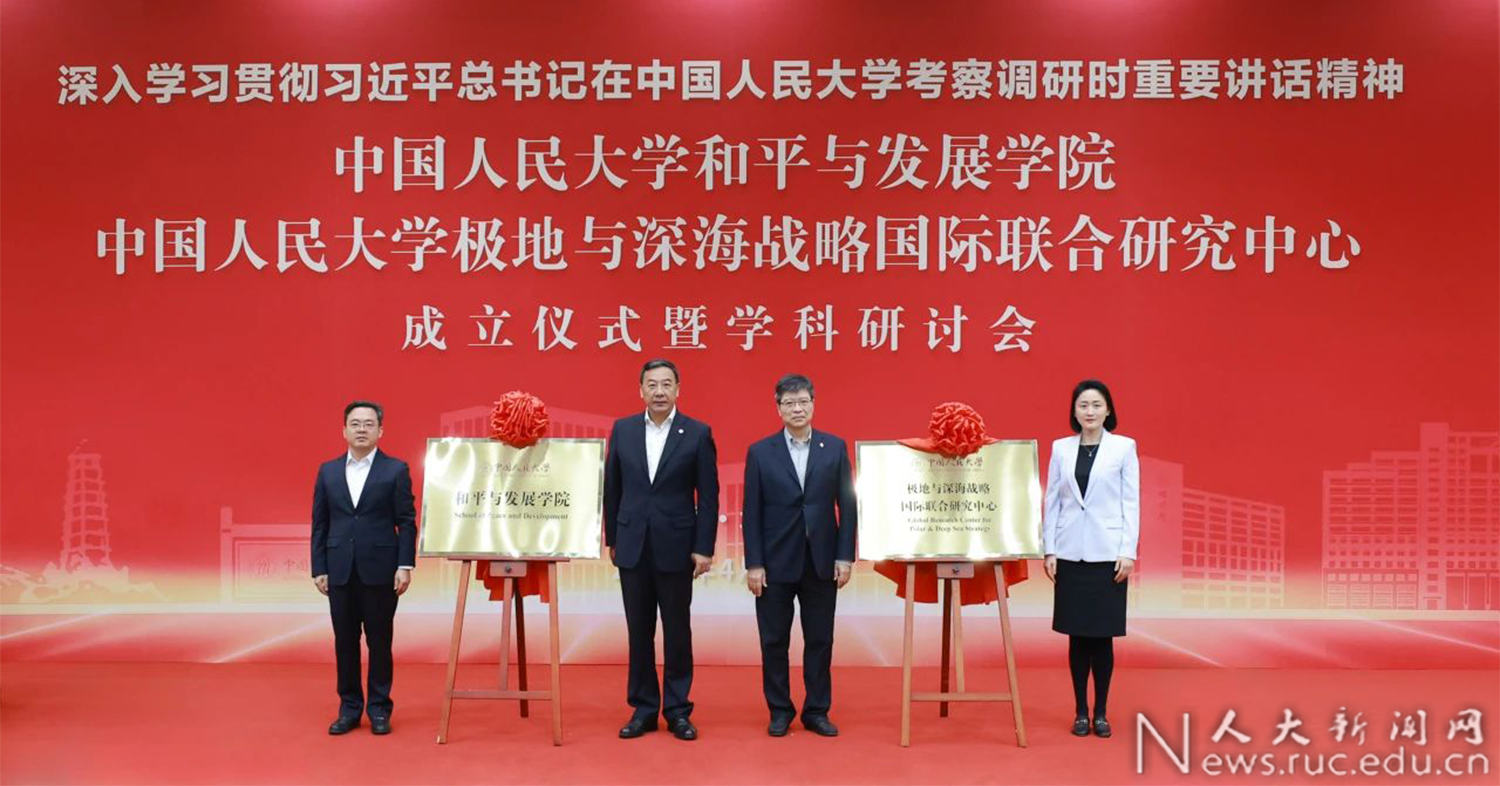

为深入学习贯彻习近平外交思想、强军思想,持续深入贯彻习近平总书记在中国人民大学考察调研时重要讲话精神,赓续陕北公学重视国防教育的优良传统,践行“为党育人、为国育才”的光荣使命,4月23日,中国人民大学和平与发展学院、极地与深海战略国际联合研究中心揭牌成立。

中国人民大学党委书记张东刚、校长林尚立,中国工程院院士、中国极地研究中心极地建筑研究院院长兼首席科学家刘加平,北京大学副校长董志勇,国家发展和改革委员会经济与国防协调发展研究中心主任常珉,国家国际发展合作署国际合作司副司长孟冉,工业和信息化部装备工业发展中心总工程师左世全,自然资源部国家海洋技术中心副主任隋军,中船集团第七一四研究所科技委副主任许嵩,中国社会科学院大学应用经济学院执行院长倪红福,中央财经大学副校长栗峥等出席。中国人民大学副校长郑新业主持启动仪式。

张东刚、林尚立、常珉、孟冉为中国人民大学和平与发展学院、极地与深海战略国际联合研究中心揭牌。

中国人民大学和平与发展学院将紧紧围绕国家主权、安全、利益,积极拓展学科增量,前瞻性布局太空与低空、极地与深海等重大课题和重要议题研究,打造军事软科学的重要高地、防务经济与战略教学研究示范中心、和平与发展一流军事高端智库,在服务国防和军队现代化建设方面展现人大作为,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供智力支持,为促进世界和平与发展、推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

中国人民大学极地与深海战略国际联合研究中心依托和平与发展学院设立,汇集优势学科力量,聚焦极地与深海资源可持续利用、产业发展、全球治理等领域,深入研究事关极地与深海战略的基本事实、核心参数、重要关系,致力于为国家极地与深海战略和全球治理提供决策支撑。

张东刚表示,中国人民大学是在抗日烽火中诞生的大学,是中国共产党创办的第一所新型正规大学。促进世界和平与发展是学校融入血脉的精神基因,是贯穿八十八载办学历程的价值坐标。学校成立全国首家和平与发展学院,是积极服务党和国家重大战略需求的奋发有为,是面对复杂严峻世界局势、推动构建人类命运共同体的主动作为。要深入贯彻新时代军事战略方针,推进“学院+智库”两位一体新型学院建设,加快建设以人文社科为主、理工学科赋能的世界一流军事高端智库,在推进深入实施强军战略和国防现代化建设方面贡献人大智慧;要聚焦战略性新兴领域,以低空经济与太空经济国际联合研究中心、极地与深海战略国际联合研究中心两大跨学院研究机构为引擎,加快形成具有学术创新力、政策服务力、产业牵引力的政产学研用一体化平台,加快培育发展新质生产力;要以“三大全球倡议”为指引,以全球和平与发展为课题,开展战略性、前瞻性、储备性、非共识性研究,培养掌握理论与实务的高层次复合型人才,积极参与全球治理体系改革和建设,为世界和平与发展、构建人类命运共同体注入强大正能量。

董志勇表示,当前,各类全球性挑战交织叠加,对世界和平与发展、繁荣与进步带来一系列新挑战新问题。中国人民大学具有“独树一帜”的办学优势,成立和平与发展学院是顺应时代潮流、落实三大全球倡议、推动人类和平与发展事业的主动担当作为,是加快推动新兴领域人才培养和学科建设的里程碑举措,也必将为国家高水平决策和产业高质量发展注入强劲动能。在新的历史起点上,期待两校进一步深化在经济管理、国际关系、国家安全、区域国别、人工智能等新兴领域与交叉领域的交流合作,共同回答好“中国之问、世界之问、人民之问、时代之问”,携手为中华民族伟大复兴和人类命运共同体建设贡献大学力量。

刘加平表示,极地和深海是各种国际力量竞争与合作的新领域,中国人民大学极地与深海战略国际联合研究中心的成立,为极地科考事业、极地研究注入了新的力量。我国在南极和北极均设有科考站,极地科考站不仅是中国科研人员探索极地的重要基地,也是国际合作的重要平台。中国人民大学作为我国人文社会科学领域的顶级学府,拥有优质的智力资源和历史积淀,研究中心的成立必将从战略层面为中国极地事业高质量发展发挥智库作用。极地建筑研究院期待与研究中心一道,开展协同攻关,将治理、科学、技术三者融合起来,为人类和平利用极地贡献中国智慧。

郑新业宣读《关于成立中国人民大学和平与发展学院、极地与深海战略国际联合研究中心的决定》。

成果发布和学科研讨环节由中国人民大学和平与发展学院院长魏楚主持。

和平与发展学院研究团队发布主题报告《逐梦星辰大海——中国蓝色经济创新十大特征》。报告指出,由太空与海洋产业构成的蓝色经济,作为战略性新兴产业,是发展新质生产力的重要领域。我国蓝色经济创新呈现总量增速迅猛、活跃区域集中、核心上游主导、政策驱动加速、发展前景广阔的共性特点。报告提出,蓝色经济创新以上游环节与核心产业占据主导,在制造业大省、创新型城市、大型企业与科研院所密集区域呈现集聚效应,总体上与经济体量相比仍然存在广阔空间。报告建议加快建立蓝色经济领域投入增长机制、引导社会资本参与、加强知识产权保护等,进一步释放创新潜力,促进创新链融通和区域协调发展,形成与蓝色经济规模相匹配的创新格局。

左世全指出,深化极地与深海研究首先要明确战略目标,把握新一轮科技革命和产业变革新机遇,回应国家战略需求;要强化跨学科联合,整合经济学、工程学、人工智能等多领域资源,推进基础理论研究与产业规律探索;要开展系统性研究,把握新技术与生产力演进对经济理论的影响,运用系统思维将国家战略需求转化为技术攻关与产业发展的实践方案。

隋军表示,极地与深海是全球科技竞合新高地,亟需加速提升我国基础创新与装备水平以支撑海洋强国战略。近年来,我国极地、深海事业发展取得巨大成就,一些科研成果已达到国际先进水平,但仍存在核心技术待突破、成果转化率待提升等短板,需要加强系统性创新,抢占战略领域制高点。

许嵩表示,中国海洋装备产业正迈向高端化、智能化,需围绕极地科考、深海探测等国家战略需求,以技术创新与跨领域协同驱动战略升级,以突破极端环境作业装备技术瓶颈、统筹资源开发与生态保护、积极参与国际标准制定、联合高校开展技术攻关与复合型人才培养作为海洋科技装备产业发展重点方向,支撑海洋强国建设与全球海洋治理体系变革。

无锡市发展和改革委员会副主任徐希伟表示,无锡市近年来积极发展集成电路、芯片设计等优势产业集群,前瞻布局深海极地技术、商业航空等未来产业,依托太湖实验室等科研平台建设,集聚整合优质资源、聚焦重大科技任务攻关。通过整合地方产业基础,加速科技创新与产业融合,打造具有国际竞争力的创新集群和具有卓越创新影响的新时代工程,为建设海洋强国和航天战略贡献力量。

栗峥表示,中国以和平发展路径重塑现代性范式,为全球贡献了新的文明发展模式。近年来,中国在太空、深海等空间维度的探索持续突破,各类新技术的应用场景日益丰富,为建构系统完备的科学体系提供了历史机遇,要通过凝练学术概念、构建学术磁场、优化学术生态、建设学科体系,以原创性理论推进新学科建设,提升学术国际话语权和主导权,积极建构中国自主的知识体系。

倪红福表示,经济学科对极地、深海研究具有重要意义。极地深海开发关乎国家战略与国家安全,亟需从经济学视角识别战略新疆域基本事实与典型特征;经济学理论为国家重大战略落地、新兴战略产业布局与体制机制设计提供重要支撑;需培育兼具战略视野、经济思维、技术方法与创新能力的复合型人才,为我国发展深海、极地事业提供全方位的人才支撑。

中国人民大学公共管理学院教授刘大海提出了极地深海研究在资源战略、生态安全、国际治理等方面的10个战略机遇与挑战,提出在当前全球协同创新的大背景下,太空与海洋开发已从愿景迈向实践。面对极地生态、深海探索等领域的挑战与机遇,既要打破学科壁垒,融合工程学、生态学与经济学等,推进产学研协同,也要立足中国实践,探索技术伦理、资源分配与治理规则的新范式,推动知识生产、应用转化与话语传播,为人类可持续开发深海、极地等新区域提供系统性解决方案。