5月17日-18日,第三届校友日期间,全球人大人跨越五湖四海,共赴“从延安到世界:传承与超越”中国人民大学首届全球校友大会,一同见证全国首个涉外法治大模型上线运行。中国人民大学党委书记张东刚,校长林尚立,全体在校党委常委出席会议。常务副校长朱信凯主持。

中国人民大学荣誉一级教授赵履宽、郭湛、袁卫、王子今,国家一级教授余劲松、冯惠玲、翟振武、杨瑞龙、吴晓求、郭庆旺;杰出校友代表黄宝璋、高强、纪耀成、于庆田、倪小庭、杜鹰、于学军、李山泉、钱小芊、孟晓驷、吉林、洪崎、齐鸣秋、杨伟民、田世宏、张大卫、刘泉、姜振宇、陈若琳等;吴玉章老校长孙女、信息学院退休教师吴本立;成仿吾老校长秘书,科技部原党组成员、秘书长张景安;学校原领导班子成员牛维麟、张建明、马俊杰、王新清、刘向兵、吴付来等出席大会。

“从延安到世界”,一代代人大人在抗战烽火的淬炼中前行,从筚路蓝缕的办学征程中崛起,于新时代的浪潮里奏响“独树一帜”的强音,向世界一流高校不断迈进。历史掀开厚重的一页,烙印下全球人大人携手并进的坚实足迹。

张东刚在致辞中指出,中国人民大学从延安一路走来,40万人大人始终与党和国家同行、与伟大时代同行、与发展进步同行。三年前,习近平总书记到学校考察调研并发表重要讲话,为学校建设发展提出了政治嘱托和明确要求,其中也饱含着对全球人大人的高度肯定和无限期许。面向2037年建校百年,我们比任何时候都更接近建成世界一流的中国特色社会主义大学的宏伟目标,也更加迫切需要凝聚海内外广大校友的智慧和力量。母校将与广大校友想在一起、拼在一起、干在一起、站在一起,一道擦亮底色,坚定不移听党话、跟党走,始终不忘“来时路”;一道团结奋斗,聚力建设守正创新、与时俱进、快速发展的“新人大”,齐心共赴“赶考路”;一道勇立潮头,与时代发展和国家需要同频共振、同向同行,昂扬奋进“复兴路”;一道面向未来,扎根中国式现代化火热实践,携手并进“全球路”。期待与全球校友心手相牵、奋力向前,为强国建设、民族复兴作出人大人新的更大贡献。

林尚立在主旨演讲中指出,88年来,中国人民大学始终坚持“为党育人、为国育才”,培养了一代代为党和国家事业贡献力量的人大人,体现了“党办的大学让党放心、人民的大学不负人民”的精神品格。三年前,习近平总书记到学校考察调研并发表重要讲话,为学校建设发展立根铸魂、指明方向。希望广大校友与母校携手并肩、勇毅前行,听党话、跟党走,传承好红色基因;与国家同行,深刻把握发展机遇,为培养国家战略急需人才贡献智慧;走在时代前列,勇做时代先锋,在数字时代浪潮中构筑人文科技融合新生态;向人民学习、为人民服务、不负于人民,为强国建设、民族复兴伟业和人类文明的进步作出更大贡献,书写属于人大人、属于中国、属于全人类的壮丽篇章。

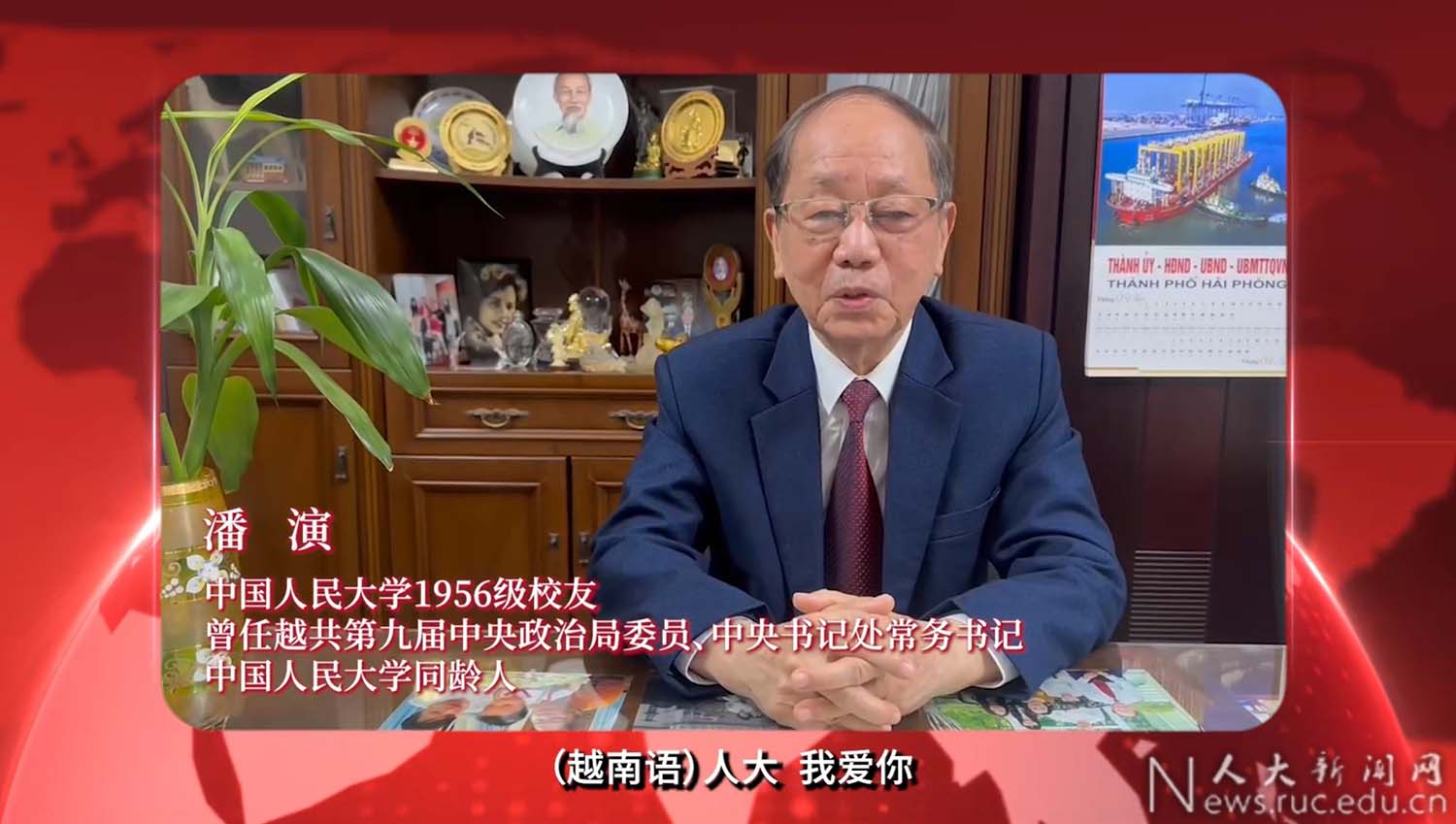

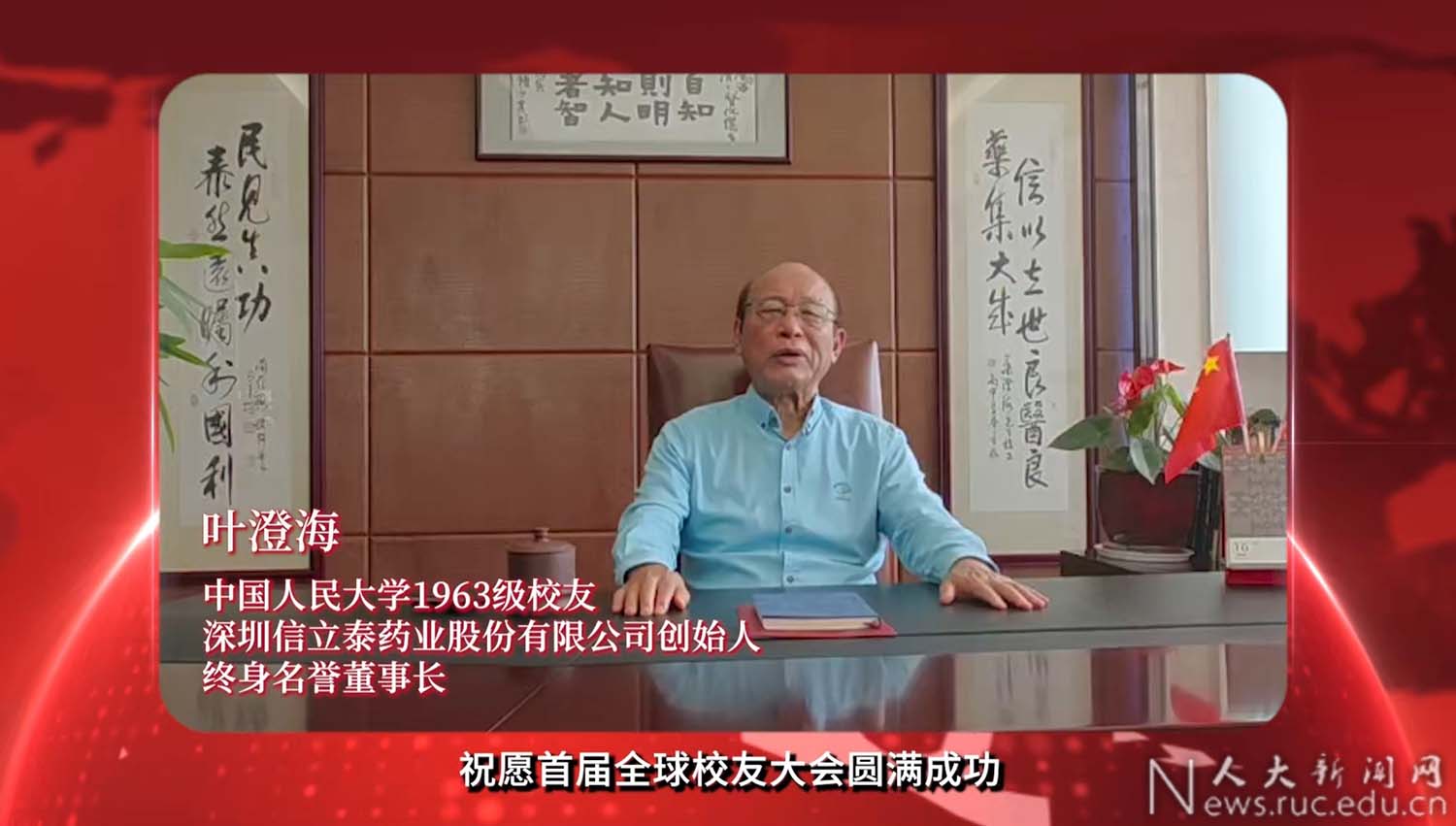

华北联合大学校友、“人民艺术家”国家荣誉称号获得者田华;1951级贸易系校友,著名抗日爱国将领龙云之子龙绳德;1956级计划统计系校友,越南共产党中央政治局原委员、中央书记处原常务书记潘演;1957级校友、第十届全国政协副主席、民进中央原常务副主席张怀西;1963级国际政治系校友、深圳信立泰药业有限公司创始人叶澄海;1990级校友、《胡润百富》创刊人胡润;1995级工商管理学院校友、国家发展和改革委员会原副主任连维良为全球校友大会送上视频祝福或致贺信。

《东方风来满眼春——邓小平同志在深圳纪实》作者、1961级校友陈锡添回顾了在《深圳特区报》从一名记者做到总编辑的职业生涯,他说,“我的进步和荣誉,完全归功于母校的培养!”他为母校感到自豪,为出色的校友感到荣光。希望校友们以全球校友大会为契机,互相学习,互相交流,携手并进,为共同建设强大的国家而努力。

吉尔吉斯斯坦原驻华大使、1998级校友阿扎马特表示,27年前,他作为第一批吉尔吉斯斯坦公派留学生来到中国人民大学。进入吉尔吉斯斯坦外交部工作后,他亲眼见证中吉各领域合作迈上新台阶。期待母校在链接全球、实现全球经济共同繁荣中贡献人大智慧和人大力量。他将尽自己所能,为中吉两国友谊贡献力量。

“在我的人生旅途中,有两个重要的起点,一个是跳水池,一个是中国人民大学。”奥运冠军、中国国家跳水队教练、2010级校友陈若琳说,在人大,她懂得体育的终极目标是为社会注入正能量,激励更多人勇敢追梦。期待与全球校友同向而行,在自己的赛道上向着更快、更高、更强和更团结冲刺。

四川省“全省优秀驻村第一书记”、优秀选调生代表、2014级校友雷超表示,扎根西部六年,感恩母校培养与关怀,让自己时刻坚持涵养家国大义的情怀、锤炼实事求是的品格、弘扬守正笃实的学风。做一名有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的实干者,是身为人大人义不容辞的责任,也是我们对母校最诚挚的礼敬。

大会颁发中国人民大学“陕公大学堂”专项工作表彰。

会上,中国人民大学涉外法治大模型正式上线运行。

张东刚,林尚立,1981级法律系校友、原中央社会主义学院党组书记、第一副院长吉林,1981级法律系校友、中国社会科学院大学原党委副书记、副校长王新清共同启动中国人民大学涉外法治大模型。

该大模型作为全国高校首个涉外法治大模型,由中国人民大学法学院、高瓴人工智能学院联合北京智源人工智能研究院共同研发,共收集24个国家3万多部法律法规、超过4810亿词法律类文本数据、30万条法律类指令数据、人工标注的上千条高质量涉外法治指令数据。该大模型旨在应对快速增长的国际法律需求、维护国家主权与安全、促进对外开放和国际合作。其具备高质量的涉外法律知识库、高精准的多语言法条检索系统、高可信的法条增强生成框架、融合深度思考的法律推理功能四大核心优势,将在搭建全球数据合作平台和涉外法律智能服务平台、推动构建涉外法治自主知识体系、革新全国涉外法治教育教学手段等方面提供示范支持。

会上,教师和校友代表费佳、王漾漾、牟磊、程龙共同演唱由校友田兰富作词的“全球校友大会”原创歌曲《四海归帆》。

出席今天活动的还有来自中国港澳台地区的校友代表,以及海内外校友会、专业分会、文体分会的代表,热心校友代表,中国人民大学各学院、机关部处的负责人和代表。同时,还有来自吉尔吉斯斯坦、德国、约旦、越南、哈萨克斯坦、英国、阿塞拜疆、阿根廷、俄罗斯、马来西亚、土耳其、印度、韩国、日本、尼日利亚、马拉维、新加坡、肯尼亚、埃塞俄比亚、印度尼西亚、菲律宾、博茨瓦纳、南非、巴西、乌兹别克斯坦、美国、葡萄牙、塞拉利昂、蒙古、土库曼斯坦、巴基斯坦等31个国家的海外校友代表和在校国际学生。

此外,还有来自基层一线的校友代表,长期奋战在大气、能源、环境、全球气候变化等前沿领域的校友代表,劳模班校友代表,国防生校友代表,以及任职于联合国环境规划署驻华代表处等国际机构的校友代表,在校师生等2000余人齐聚现场,共襄盛举、共享荣光。

以“聚”为主线,中国人民大学首届全球校友大会聚焦“聚合、联动、共鸣”,纵向传承、立体延伸,覆盖学术、公益、文化、情感等多元维度。“聚・发展”“聚・怀旧”,赓续红色基因,延伸学术脉络;“聚・人气”“聚・文体”,构建校友情感共同体;“聚・公益”“聚・卿老”“聚・亲子”,将“母校情”升华为“家庭情”“社会情”。

红色基因与学术传承并重。校史展、《黄河大合唱》专题展、红色教育家吴玉章生平展等穿越时空,追溯学校自延安时期的红色根脉,强化“党创办新型正规大学典范”的身份认同。

“先锋领航,薪火相传。”中国人民大学先锋人才论坛暨第三届基层青年校友成长论坛上,来自各地基层的选调生校友代表与在校生展开交流,分享服务基层、扎根基层的实践经验,发挥“先锋”示范引领作用,为完善先锋人才发展体系凝聚共识、传递力量。中国人民大学党委副书记、副校长王易主持,中国人民大学校友、中国劳动关系学院党委书记刘向兵以“从《习近平的七年知青岁月》看青年人才基层成长密码”为主题作交流发言。

26个学院分设学科发展论坛,覆盖经济、法学、艺术等领域,将“实事求是”校训融入学术研讨与产业实践,展现“独树一帜”的学科影响力。

中国人民大学校友企业家联谊会2025年会暨企业家论坛汇聚200多位企业家校友代表,共商未来发展。中国人民大学副校长郑新业、联谊会名誉会长叶澄海致辞,中国人民大学原党委常务副书记张建明作联谊会年度工作报告和工作规划。校友企业家代表以“传承与超越:数字时代的企业家精神”为主题展开圆桌对话。中国人民大学原副校长吴晓求作主旨演讲。

社会担当与公益责任并行。5月17日,中国人民大学通州校区京东群学楼正式启用。“大运河畔·美丽人大”树木认捐仪式在中国人民大学通州校区举行,现场绿意盎然、温情流动,欢声笑语不断。

常务副校长朱信凯、副校长冯仕政,教育基金会副理事长、校友会副会长张建明,京东集团党委书记、战略执行委员会委员、法学院2004级校友缪晓虹以及认捐树木的百余名校友及亲属出席认捐仪式,为认捐树木悬挂专属铭牌并合影留念。

全球联结与在地体验结合。校友市集、“文学之夜”、国风游园会,用艺术、创意、美食交织出一场沉浸式跨文化盛宴。

“以信为媒、集人大情、汇校友力”校友市集在教二草坪开市,中国人民大学党委副书记青格勒图出席,100余家校友企业参加活动。

以“和世界,合未来”为主题的2025年国际文化节在求是园拉开帷幕,郑新业出席。本届国际文化节创新采用文化主题划分区域,突出跨文化融合与互动,设置服饰文化、手工艺品、环球美食、互动体验四个特色展区共计31个展位,并融入文艺演出环节,吸引来自中国、法国、意大利、日本、韩国、马来西亚、埃塞俄比亚、巴基斯坦等近30个国家的学生参加。

赛艇、网球、围棋、排球、马拉松,不同年龄、同燃热血,明德堂遇上莫扎特音乐厅,校友爱乐合唱团、学生艺术团奏响跨越时空的和弦。

全龄段覆盖与家庭化延伸。“幽兰琴韵”开启校友父母古琴课堂;“人大记忆”亲子共绘温暖时光;在展览中品味尺翰之美、汉风京韵、音乐史诗,与广播台老台友回顾“声”动岁月,求是石、一勺池、明德楼等8处地标沉浸式打卡,一同重启校园记忆。