新质生产力成为解码密钥,谱写普惠金融高质量发展乐章,机器学习协同贝叶斯推理,编织出食源性疾病预警网络,代际纽带筑起信息防火墙,提高银发族虚假信息免疫力......不同维度的学术探索交汇成同一个答案:在人大,这群学生正在理论与实践的交汇处探寻,“学术成果”正在转化为“社会价值”。

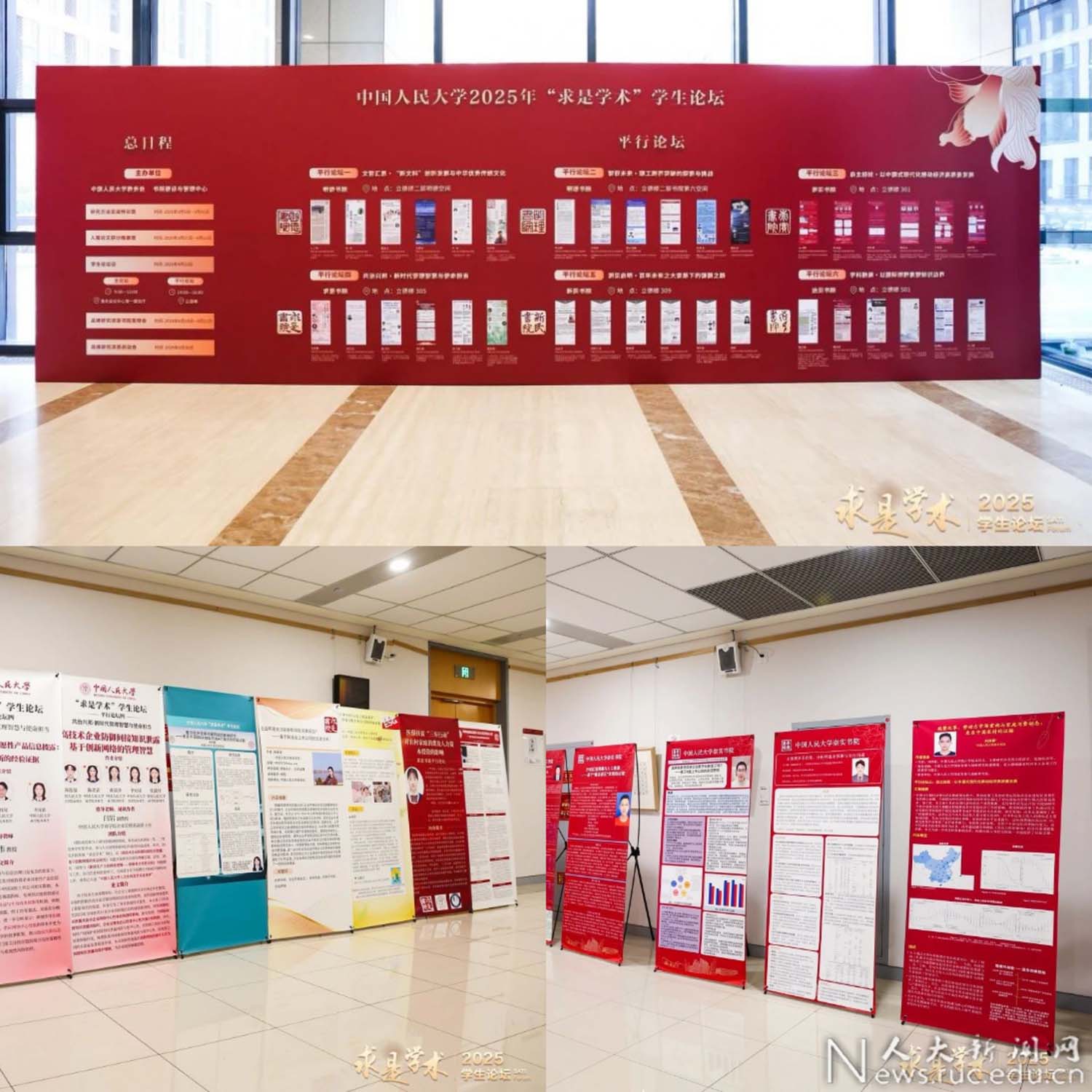

4月13日上午,中国人民大学中关村校区逸夫会议中心化身学术练兵场。400名师生齐聚一堂,“学术世界”平台、17本论坛合作期刊编辑部负责人列席坐镇,375篇参赛论文历经多轮严格评审,最终102篇佳作在激烈的学术角逐中崭露头角。

这是由中国人民大学教务处联合书院建设与管理中心举办的首届“求是学术”学生论坛现场。这场论坛的主角,是一群来自19所高校的学生学术新秀。

作为中国人民大学最高水平的学生学术盛会,本届论坛面向全国征集学术稿件、贯通本研学生参与,形成多类型、分层次、分阶段、立体化的学术育人体系。

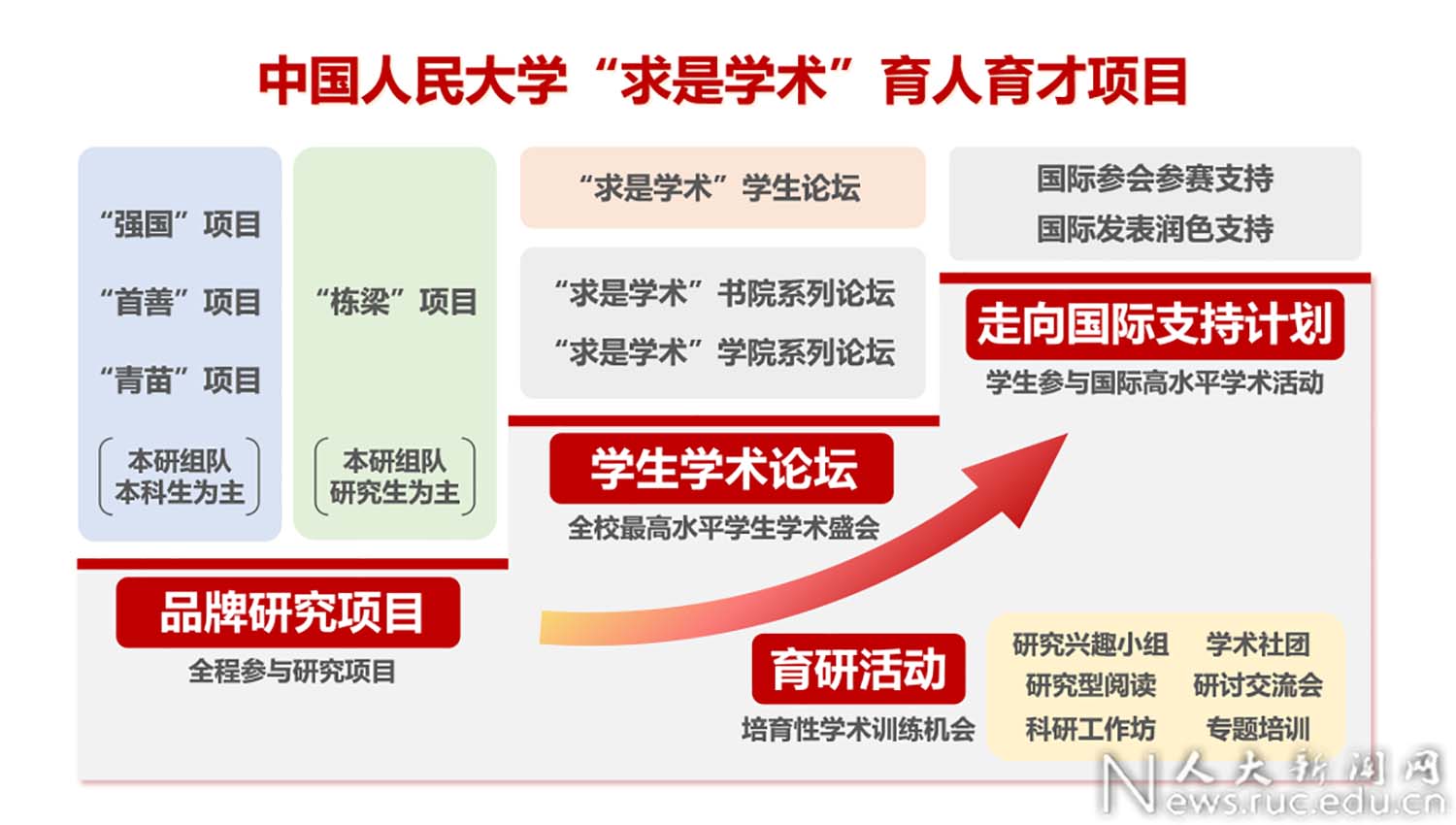

“每个人都是学术创造者,每个平台都能创造学术”——这是“求是学术”学生论坛的理念。在低年级学术起步阶段,学生依托课程训练夯实方法论基础;中高年级学生依托“求是学术”品牌研究项目深化研究实践,在教师的全程指导下完成从选题立项到论文写作的系统训练。通过“求是学术”学生论坛的成果展示与学术对话,其中的优秀成果可获得合作期刊的送审机会以及期刊匿名评审专家的意见建议,并发布于“学术世界”哲学社会科学预印本平台,更可登上国内外高水平学术会议舞台。

从“学术探索者”成长为“时代破题人”

上午9时整,中国人民大学首届“求是学术”学生论坛拉开帷幕。

“本届论坛依托书院构建开放创新生态,是我校积极探索拔尖创新人才自主培养、勇走新路的生动实践。”中国人民大学副校长冯仕政介绍道。从学生组织的活力生态,到本研贯通的学术动脉,从覆盖19所高校的辐射网络,到成果丰富、平台托举的创新矩阵。论坛将为学生提供全流程、沉浸式、高水平的学术会议训练。

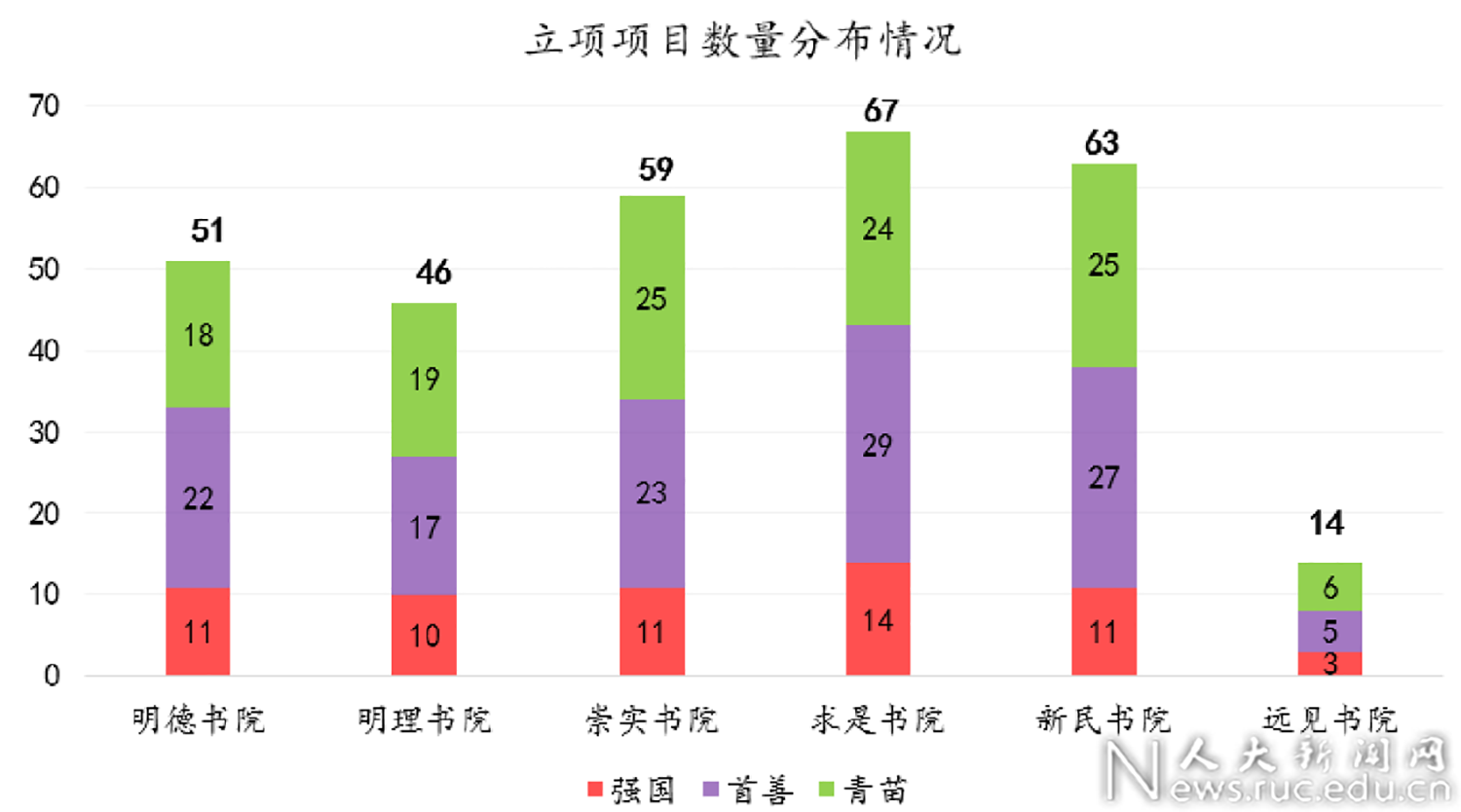

在2024年,“求是学术”品牌研究项目共有1949人次本科生参与申报,最终立项300个团队,收录106个指南选题、194个自拟选题;还有34人次本科生通过“求是学术”走向国际支持计划参加国际高水平学术活动,其中19人次获得国际参会参赛资助,15人次获得国际发表润色资助。

此外,中国人民大学设立了“求是学术基金”,广泛邀请各界校友参与学生学术训练项目的各个环节,以“传帮带”的理念推动产学研深度合作、校社企充分联动。

“求是”二字取自中国人民大学“实事求是”的校训。以“求是”冠名学术,这是对校训精神的赓续传承,也是中国人民大学校长林尚立对青年学子的殷切期望。

论坛现场,林尚立鼓励莘莘学子弘扬“求真知以明道,悟真理以立言,探本源以固基,循规律以创新”的学术精神,以研究为本、交流赋能、实践立身,以扎根中国大地的学术实践回应时代命题,让学术成果从书斋走向社会,在服务国家战略中实现知识价值的升华。

在如鸣掌声中,“人人学术”五训信息平台正式启动。该平台着力破解学术训练中的信息壁垒与协作瓶颈,构建师生互动的数字化枢纽。

“组队难、选题难、找师难,这些痛点就像学术道路上的‘三座大山’。”平台学生负责人、劳动人事学院2022级本科生孙柳嘉回忆道。“与其被动适应,何不做破局的先锋?”来自多个学院的学生迅速集结,头脑风暴碰撞出平台雏形。

( “人人学术”五训信息平台)

全校师生可在平台上发布包括“求是学术”品牌研究项目在内的各类学术训练项目的招募信息,实时查阅招募进度,并与“出题人”即时在线沟通。在团队组建上,学生可选择既定选题组建团队,也可开放自主研究课题的招募窗口,快速汇聚志同道合的研究伙伴。

信息共享机制让分散的学术资源汇聚成动态知识图谱,团队孵化机制将孤立的学术探索转化为协同创新实践。“人人学术”五训信息平台全面构建“人人想学、人人爱学、人人会学、人人成长、人人成才”的新型自主学习生态。

以辩促研、以评提质

统计学院2021级本科生谭圃蕙分享了论文《基于机器学习与贝叶斯推理的智能化食源性疾病风险评估》,专家现场点评道:“大语言模型及深度学习技术对文本数据智能处理,形成良好的应用研究!”

新闻学院2022级本科生邓姝泰带来了题为《家和双亲慧:中国家庭代际关系与老年人数字虚假健康信息鉴别》的研究成果,专家建议——“从积极应对老龄化角度加强研究的应用价值,使研究能够更全面。”

来自6个书院的学术新锐轮番登台。新鲜的观点、大胆的探索、严谨的论证,一轮又一轮高质量报告精彩纷呈、亮点频现。

学界专家们鞭辟入里的剖析与高屋建瓴的点评,为每篇论文注入学术精粹。

文学院2022级本科生秦天泽针对出土文献与传世文献《老子》“绝圣弃智”句文本差异,在已有观点的基础上提出自己新的辅助论证观点,并进行新的文献整合与阐释,完成了由考据至义理的一次案例实践。

对此,中国人民大学原副校长、文学院教授杨慧林点评道:“除去详尽的中文材料之外,作者还能注意到韩伯禄的研究,这实属不易。因为在中国典籍的翻译和认知中,国外学者的这类工作及其留下的对话空间确实值得关注。”

“在整场论坛中,最令我印象深刻的并非具体的知识或结论,而是那种学术与思想交融的‘场’。老师们以一字一句甚至一个脚注的严谨治学态度提出要求,同学们则以突破知识边界的魄力驰骋思想。我认为,一个研究者最珍贵的状态或许就在于此——无论结果如何,始终保持阅读、思考、反省,并永无止境地探索。”秦天泽说道。

在这里,既有师者“锱铢必较”的严谨考辨,也不乏青年学子突破学科藩篱的创新尝试。

中法学院2022级本科生陆心硕通过与其他参会者的交流,汲取了多领域的学术成果。知识的碰撞与融合,助力她全面提升科研能力与综合素质。

陆心硕在谈及研究难点时分享道:“论文中最具挑战的部分在于变量与数据的选取。部分变量涉及多维指标,尚未形成统一衡量标准,且可能存在反向因果关系。我与其他专业同学交流,查阅了大量文献,结合数据可得性,最终选用了较为通用的指标体系,采用工具变量法进行内生性检验。”

当严谨的治学精神与创新的研究思维相互激荡,将催生更具生命力的学术成果,为建构中国自主的知识体系注入源头活水。

“如果没有思想、仅有方法,做研究就如困在笼子里的金丝雀;如果能用思想来驾驭方法,就能成为翱翔天空的老鹰。希望大家都能成为学术雄鹰!”国家一级教授、中国人民大学经济学院教授杨瑞龙寄语道。

纵向贯通,横向融创

“求是学术”学生论坛全面搭载于中国人民大学新型书院,秉持“本研贯通、学科交叉、知行合一”的特色理念。六大书院分别承办文哲、理工、经济、管理、法政、交叉融合主题平行论坛,打破专业壁垒,推动“人工智能+”等跨学科议题研讨,深化“书院—学院”双轮驱动机制,使学术创新扎根复合视野。

当日下午14时,6大平行论坛同步开启,36项研究成果在智慧碰撞中迸发创新势能。

商学院2022级本科生陈昕媛在论文中深入探讨中小企业家注意力配置对企业ESG表现的影响路径以及实现企业高ESG表现的前因组态。由于自变量中小企业家注意力配置这一因素,很难做到客观准确地量化。为解决这个问题,陈昕媛与来自多个专业的团队伙伴反复探讨,深度解构CPES问卷,通过企业实地访谈完善指标细节。最终,研究得以顺利推进。

在跨学科的思想矩阵中,与多元学术背景的研习者共探理论纵深、共筑方法经纬——这正是当代青年学人的理想对话场域。

这场名为“求是”的学术之风,不仅轻漾于人大的一勺池畔,更携着思想涟漪漫向清华荷影、珞珈樱林……

“当得知论坛今年面向外校同学开放后,我第一时间关注了几个分论坛的主题。崇实书院‘以中国式现代化推动经济高质量发展’的议题,与我聚焦的国际要素流动研究高度契合,这让我毫不犹豫地决定参与这场学术论坛。”来自四川大学经济学院的2022级本科生尹相茹分享道。

在平行论坛上,她以我国的国际劳务输出为研究对象,研究国际劳务输出对全要素生产率的非线性影响,以及产业结构升级在其中发挥的作用。“在精磨营中,人大的博士生师兄精准指出我论文实证部分的不足之处,比如内生性检验的方法和模型优化。”尹相茹坦言,她对人大老师和学长的指导深怀感激。

随着首届“求是学术”学生论坛圆满落幕,这场由学生自主组织的学术航行终抵港湾。从1月底论文征集令吹响,到3月初完成会务框架搭建,再到双线推进嘉宾联络与论文精磨……三个月间,千余名学子以创新为楫,在学术深海中划出一道道知识航迹。

以真知灼见交锋,以创新思维破局,站在科技自主创新、人才自主培养和中国自主知识体系建构“三个自主”的天然交汇点,中国人民大学将持续优化“求是学术”育人育才项目,打造贯通式学术训练体系和立体化学术创新高地,为每一位有志于学术的青年铺设成长阶梯。